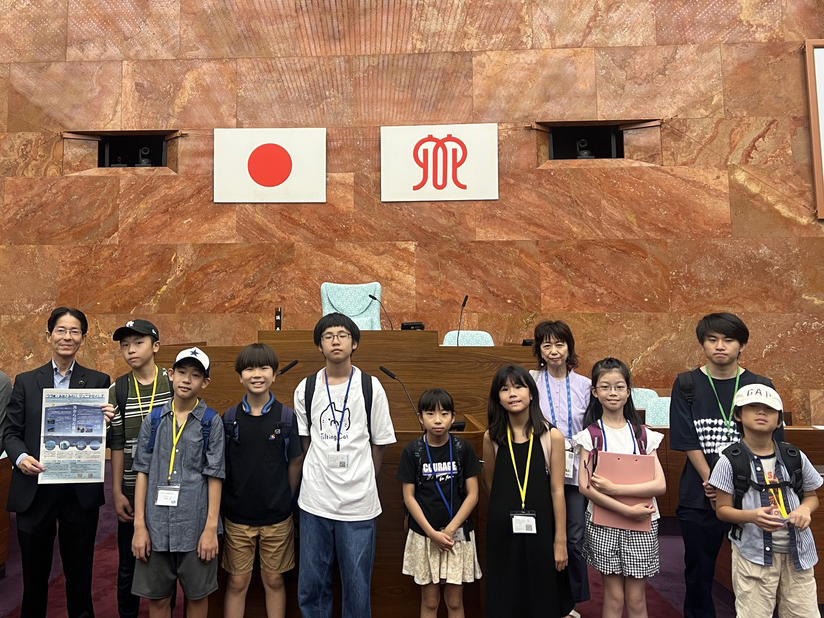

県のことを決める場所 記事:小林遼大

ぼくは、県のことを決める神奈川県庁の取材をしてきました。 今の神奈川県庁は4代目の建物で議会をひらいています。

昨年、ぼくは横浜市会を取材しました。さて、横浜市会と神奈川県議会はどう違うのでしょうか。神奈川県庁は県の議題、横浜市会は市の議題にとりくんでいます。

神奈川県庁は、新庁舎と旧庁舎の二つがあります。新庁舎の建物は坂倉準三(さかくらじゅんぞう)さんが設計しました。

神奈川県庁ではSDGsに取り組んでいて、たとえば全部の飲み物が紙パックになっている自動販売機もありました。それに驚きました。

県の人口は、922万人で、子どもの数が減っています。どうしたら子どもの数が増えるかも議題にあがっています。

ぼくは今回の取材で、県庁のことをしることができました。最初は横浜市会との違いがわからなかったのですが、どちらもみんなのためにお仕事をしていることがわかりました。

歴史ある建物神奈川県庁 記事:花岡 昊

神奈川県議会を取材しました。県議会では主に県の仕事を決めています。たとえば、大地震が起こったらどうするか、避難所の開設や備蓄の用意などの防災対策を決めるなど県全体を助けています。

取材した日は、新庁舎、旧庁舎、屋上に案内してもらいました。旧庁舎は昭和3年(1928年)にできて、議員の数が増えたので新庁舎に移りました。今でも会議のときには使っているそうです。新庁舎は壁が防音で、天井はクリスタルガラスが3万6千個もしきつめられています。これは地震が起きても落ちてこないそうです。

新旧庁舎どちらも、上の階が傍聴席になっていて、誰でも会議を傍聴することができます。車椅子の方や赤ちゃん連れの方も見ることができるので、ぜひ来てみてください。

神奈川県議会の方に取材 記事:濱田六花

神奈川県庁舎に入ってまず私が驚いたことは、庁舎内の自動販売機の飲み物が紙パックになっていることです。SDGsの取り組みで、プラスチックを減らすためだそうです。

神奈川県庁の本会議場はとても広く、現在の議員定数は105人です。議員の席数は113席まであります。席は党ごとにかたまっており、その中でも新人の議員さんが前に着席します。

天井はクリスタルガラスで、太陽光に近い自然な色で、白色とオレンジ色になっています。このクリスタルガラスは地震が起きても壊れにくいとのことです。

その後、県庁の屋上も案内してくださいました。屋上は広々として眺めがよく、そこから横浜のシンボルとして親しまれているキング(神奈川県庁)の塔を間近に見ることができ、クイーン(横浜税関)、ジャック(横浜市開港記念会館)の2つの塔を含む、三塔を見ることができました。

本会議では県民の生活面や防災面など、最終的なことを決めています。生活面では赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時から、子どもになり、大人になって最後お年寄りになるまで、お金をどのように使うかということ。防災面では、津波や地震などの災害が起きた時に、避難を呼びかけることなどです。

本会議場には、日本の国旗と、神奈川県旗が飾られていました。初め、私は神奈川県旗が何を意味しているのか分かりませんでした。でも、神奈川の「神」という字をデザインしたものと知り、とてもかっこよく見えてきました。

本会議場には一般の方が直接見られる傍聴席もあるので、ぜひ足を運んで会議場の雰囲気を味わってみてください。

神奈川県議会ホームページはこちら

https://www.pref.kanagawa.jp/gikai/